Übrige Straßen

Straßen mit "A" - "E"

Am Eichbaum

Die Straße „Am Eichbaum“ ist eine der älteren Straßen in Arenberg. Sie ist heute eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße. 1937 wurden an dieser Straße 20 Einfamilienhäuser für Bergleute von der Saar und aus dem Siegerland gebaut, die in der Blei- und Silbergrube Mühlental arbeiteten..

Im 2. Weltkrieg gruben die Bergleute in der „Sandgrube“, heute etwa Häuser Nummer 16 / 19, einen Stollen in den Berg, der ihren Angehörigen aber auch den umliegenden Bewohnern bei Luftalarm als Schutzraum diente.

Luftschutzstollen

Während der turbulenten Kriegsjahre 1944-45 wurden von den Bergleuten (in ihrer Frei-zeit) zum Schutz der Bevölkerung gegen die pausenlos

angreifenden alliierten Bomber und zuletzt der Artillerie, mehrere Luft-schutzstollen gebaut. Das Material, Holz und dergleichen wurde von der "Stolberger Zink AG" zur Verfügung gestellt.

Diese Stollen wurden damals ohne Genehmigung der Bergbaubehörden gebaut. Das ist auch der Grund für fehlende Pläne und Aufzeich--nungen (Genehmigungen hätten Monate, wenn nicht Jahre gedauert).

Große Stollen für 150 -200 Personen waren im Kalmen, in der „Kühhol“ (Silberstraße 19 / 21 / 23), südlich der Weikertswiese und oberhalb des Caritasgeländes im Hang gegraben

worden. Im Prinzip waren es auch gar keine Stollen, sondern Tunnel, denn alle hatten aus Sicher-heitsgründen auch einen Notausgang. Nur der Stollen in der Weikertswiese, bei dem etwa

nur noch 20 m bis zum Durchbruch fehlten, wurde nicht mehr fertiggestellt. Nach dem Krieg wurde bei allen Stollen das Stützholz (Stempel, Verschalung) ausgebaut, weil es an Allem fehlte. Der

Stollen in der „Kühhol“ ist nach dem Krieg, zuletzt 2008/09 überbaut worden, alle anderen sind noch angängig, aber im Gelände nur kaum auszumachen (aus: Konrad Weber Arenberg-info.de „Stollen,

Luftschutzstollen und Bergbau in Arenberg“).

Am Hemels

auch Hemmels auf Flurkarten: des 19. Jahrhunderts Flurbezeichnung, 1984 mit rechtskräftigem Bebauungsplan in eine Streuobstwiese (Bild) hineingebaut, gedacht als Zuwegung zu einem möglichweise neu zu bauenden Kindergarten. Deshalb ist sie als verkehrsberuhigte Zone gewidmet. Einseitig bebaute Wohnstraße als Sackgasse

Am Hüttenberg (Arenberg)

Die Straße „Am Hüttenberg“ wird in Arenberg und Immendorf auch „Pfarrsiedlung“ genannt, da hier auf pfarreigenem Gelände ab 1951/52 Siedlungshäuser im Erbpachtverfahren entstanden. Bereits knapp 100 Jahre früher wurde diesem Gelände der Bausand zum Bau der Wallfahrtskirche St. Nikolaus entnommen. Ob der Flurname „Hüttenberg“ mit der Grube Mühlental zusammenhängt oder ob er sich von der landwirtschaftlichen Nutzung her gesehen auf einen „Hüteberg“ bezieht, kann nicht mehr festgestellt werden.

Liessem, Udo: Koblenzer Straßennamen, in: 2000 Jahre Koblenz. Geschichte der Stadt an Rhein und Mosel, S. 416-466, hier S. 462, 463.

Am Roten Hahn

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß diese Straße „Im Vogelsang“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits in der Koblenzer Altstadt, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Die Straße“ Am Roten Hahn“ ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße.

Die Straße gehört zu den ältesten im Ortsteil. Die Namensgebung erfolgte in Anlehnung an die nahe gelegene Traditionsgaststätte "Roter Hahn“.

ehemalige Post

Auf dem Forst

Die Straße „Auf dem Forst“ wurde Mitte der 60er Jahre gebaut um weitere Wohngebiete in Arenberg erschließen zu können. Ihre Namensherkunft lässt sich aus der Lage in der Flur nicht erklären, denn hier gab es nur eine Streuobstwiese.

Sie ist eine in beide Richtungen befahrbare Wohnstraße.

Baumschulenweg

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Grüner Weg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf dem Asterstein, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Baumschulenweg ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße.

Entlang der Straße „Baumschulenweg“ lag die 1904 von Josef Diewald Senior (1876 - 1958) gegründete Baumschule, weshalb die Straße dann 1970 diesen Namen bekam. Nach der Übergabe an Josef Diewald Junior (1916 – 1993) in den 50er Jahren wurde das Angebot kontinuierlich erweitert und neben Obstgehölzen wurden auch Koniferen, Ziergehölze, Alleebäume und Rosen ins Programm aufgenommen.

Baumschulmeister Josef Diewald Junior legte dabei auch ganz besonderen Wert auf die fachliche Ausbildung junger Menschen und wurde dafür schon seinerzeit mit einer Ehrenurkunde der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Auch innerhalb der Familie vererbte sich die berufliche Leidenschaft, denn die drei Söhne Clemens, Wilhelm und Winfried folgten alle in der dritten Generation.

Bereits Anfang der 60er Jahre hatten die ständig wachsende Kundennachfrage nach Neuanlagen beziehungsweise nach dem Umbau bestehender privater Gärten zur Gründung und Angliederung eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes an die Baumschule geführt. Die rasante Entwicklung dieses Geschäftszweiges legte dann aber eine Umstrukturierung des Unternehmens nahe.

So übernahm 1982 Sohn Clemens den Garten- und Landschaftsbaubetrieb in eigener Regie, während die Söhne Wilhelm und Winfried die alteingesessene Baumschule weiterführten.

Die Baumschule platzte auf ihrem angestammten Platz in Arenberg aus allen Nähten, so dass Wilhelm und Winfried Diewald sich 1984 zu einer Verlegung ihres Unternehmens auf die Niederberger Höhe, dem Standort in Koblenz-Niederberg entschlossen. Der neue Standort erlaubte nicht nur die großzügige Einrichtung neuer Schattier- und Verkaufshallen, sondern liegt für die große Zahl der Kunden auch ausgesprochen verkehrsgünstig.

Bei allen Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen ist die Baumschule Diewald aber den bewährten Eigenschaften eines gut geführten Familienbetriebs treu geblieben. Geschäftsführung, viele langjährige Mitarbeiter und der Nachwuchs arbeiten in einem hervorragenden Betriebsklima stets vertrauensvoll Hand in Hand.

2018 ist die Baumschule Diewald erneut umgezogen. Der Standort ist geblieben, nur wenige Meter weiter ist das neue Verkaufs- und Bürogebäude entstanden. Nun führt die vierte Generation der Familie Diewald, Andreas Diewald, die Tradition des Familienbetriebs weiter.

Cherubine-Willimann-Weg

Benannt nach der Gründerin des benachbarten Klosters, das sie 1868 gegründet hat.

Um nach einigen Schicksalsschlägen Halt zu finden, trat Cherubine Willimann aus Rickenbach in der Schweiz ins Schwyzer Dominikanerinnen-kloster ein, musste es aber

kurz darauf wieder verlassen, da sie nach Ansicht des Klosters zu schwach war, den Anforderungen zu genügen. Als Haushälterin des Pfarrers durfte sie in Schwyz

bleiben.

Um 1868 schickte dieser sie nach Arenberg, um einen Freund, Pfarrer Johann Baptist Kraus, bei der Pflege seiner Pfarrei und bei der Betreuung von Armen und Kranken

zu unterstützen. Mit zwei weiteren Schwestern aus Schwyz gründete sie daraufhin das Klösterchen in Arenberg. Mit ihrer zweiten Einkleidung erhielt sie den Namen Schwester

Cherubine.

Im 1870 ausgebrochenen deutsch-französischen Krieg und durch Uneinigkeiten zwischen Schwyz und Arenberg, wurde Schwester Cherubine wieder in die Schweiz

zurückgerufen. Nach Jahren der Unruhe und Ungewissheit um ihre Zukunft kehrte sie auf die Bitte von Pfarrer Kraus schließlich wieder nach Arenberg zurück und wurde dort 1885 als Priorin des

Klosters eingesetzt. Ihre Erfahrungen in ihrem Heimat-land hatten Mutter Cherubine stark gemacht. Ihre Zeit, Kraft und Liebe schenkte sie den Bedürf-tigen: Elternlosen Kindern, Jugendlichen,

armen, kranken und alten Menschen. Es begann eine Blütezeit des caritativ tätigen Ordens.

Als Mutter Cherubine Willimann 1914 starb, umfasste ihre Gemeinschaft 662 Ordensfrauen in 42 Niederlassungen zwischen Koblenz und Berlin.

(Nach einem Beitrag zum 150-jährigen Bestehen des Klosters der Dominikanerinnen in Arenberg)

Dieser Weg stellte die ursprüngliche Verbindung zwischen Arenberg und Immendorf her und verlief entlang des Anlagen-Kreuzwegs, der in Immendorf an der „Marien-Kapelle“ seinen Anfang nahm. Erst Mitte der 1970er Jahre wurde die heutige Verbindungsstraße gebaut. Die Lindenallee entlang der Straße hat die Zeiten überdauert.

Der Orden der „Arenberger Dominikanerinnen“ betrieb einen Kindergarten für die beiden Orte im Bereich des heutigen Gewürzgartens und eine Berufsbildende Schule bis in die 1980er Jahre hinein, und eine Landwirtschaft.

Der Immendorfer Maler Küchenhoff widmete ein Bild dem Kloster.

Dahlienweg

Eifelblick

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Birkenweg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Eifelblick ist eine reine Wohnstraße, in beide Richtungen befahrbar. Die Bebauung erfolgte Beginn der 1970er Jahre. Sie wurde in eine Streuobstwiese hineingebaut.

Zu ihrem Namen gelangt die Straße sicher wegen des grandiosen Blicks weit in die Eifel hinein.Alte Emserstraße

Die Alte Emserstraße ist eine in beide Rich-tungen befahrbare reine Wohnstraße.

In früheren Jahren war die Alte Emserstraße die kürzeste Verbindung um mit dem Pferde-fuhrwerk oder der Kutsche nach Bad-Ems, dem ehemaligen Kaiserbad, zu kommen. Ausgehend vom letzten Drittel der Pfarrer-Krausstraße führte ein gut ausgebauter Kies-weg über die „Dreispitz“, dann durch das Mausloch nach Ems. Die "Alte Emserstraße" wurde in den 1980er Jahren durch die neu-gebaute "Südtangente" durchschnitten und ist seitdem nicht mehr durchgängig befahr-bar. Die alte Struktur der Straße ist im Bereich der Dreispitz und weiter bis zur Abzweigung Tannenallee noch in ihrer alten Form sichtbar erhalten (Konrad Weber).

Eifelblick

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Birkenweg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Eifelblick ist eine reine Wohnstraße, in beide Richtungen befahrbar. Die Bebauung erfolgte Beginn der 1970er Jahre. Sie wurde in eine Streuobstwiese hineingebaut.

Zu ihrem Namen gelangt die Straße sicher wegen des grandiosen Blicks weit in die Eifel hinein.

Straßen mit "F" - "M"

Falkenweg

Der Falkenweg wurde in den 1960er Jahren (siehe Foto) erschlossen. Vorher befand sich hier eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, der Moritzberg. Von der Höhe aus rodelten die Kinder hinunter in die Weikertswiese, wo der damals noch nicht gefasste Bach eine Eisfläche bildete.

Fichtenweg

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Buchenweg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Fichtenweg ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße. Die Häuser in dieser Straße wurden Mitte der 1960er Jahre errichtet. Sie wurde in eine Streuobstwiese hineingebaut.

Finkenschlag

Hannarschweg

Der „Hannarschweg“ ist ein vom "Eselsbacher Hof" (Bild, Aussiedlerhof Th. Schneider) landwirtschaftlich genutzter Weg. Er wird von der Bevölkerung auch als Spazier.- und Wanderweg z.B. ins Mühlental genutzt.

Der Name könnte auf eine alte Flurbezeichnung zurückgehen. Hannarsch bezeichnet eine abschüssige Flur am Rand des Gemeindebesitzes

Im Flürchen

Die Straße „Im Flürchen“ ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße in der Flurbezeichnug „Auf´m Flürchen“. Die Namen Flur und Flürchen sind oft anzutreffen. Sie bedeuten einen kleinen Komplex mehrerer Felder.

Die Straße „Im Flürchen“ wurde in eine große Streuobstwiese hineingebaut

Hier steht die evangelische "Versöhnung Kirche", die am 5. März 1961 eingeweiht wurde.

Im Hildchen

Alte Flurbezeichnung

Immendorfer Straße

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß diese Straße „Kirchstraße“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits in Horchheim, daher wurde ein Namens-wechsel notwendig. Die Immendorfer Straße ist seit Ende der 1970er Jahre eine Verbindungsstraße von Arenberg nach Immendorf.

Die Immendorfer Straße gehört zu den älteren Straßen von Arenberg und war ursprünglich nach rechts abbiegend die Zuwegung zu Anlagen und Kirche und der Beginn der Wegeverbindung nach Immendorf.

Entlang des Pilgerweges in die Pfarrkirche boten mehrere Devotionalienläden ihr Pilger-Waren an.

Die Familie Lemaire betrieb einen solchen am Beginn der Immendorfer Straße, damals Kirchstraße.

Leider habe ich kein Foto der vorletzten Situation, als hier noch das Ladengeschäft zu erkennen war.

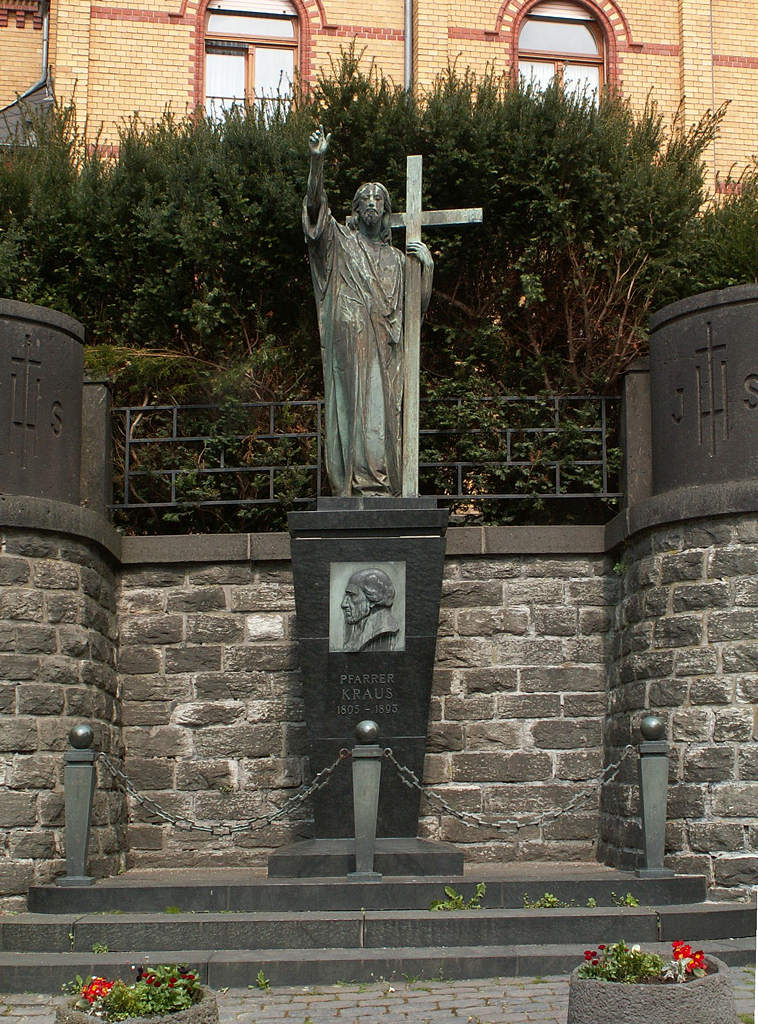

Im Jahr 1937 wurde das Pfarrer-Kraus-Denkmal eingeweiht.

An dieser Straße befindet sich die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Nikolaus, das Pfarrhaus, die Pfarrer-Kraus-Anlagen, der Kirchen-Friedhof und zukünftig das Dorfgemeinschaftshaus.

Im heutigen Hotel Löhner befand sich die erste Schule in Arenberg.

Jägerweg

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Eschenweg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Jägerweg ist eine reine Wohnstraße, in beide Richtungen befahrbar. Die Bebauung erfolgte Beginn der 1970er Jahre. Sie wurde in eine Streuobstwiese hineingebaut.

L127 / B49

1934 wurden die Pfarrer-Kraus-Anlagen an dieser Stelle in zwei Bereiche getrennt.

Der damalige Dechant J.J. Wagner schreibt 1934 im St. Heribertsblättchen dazu:

Dieses Teilstück der Anlagen musste die Kirchengemeinde 1934 trotz aller Gegen-wehr hergeben, als in Eile eine asphaltierte Zufahrt von Montabaur zur Festung Ehren-breitstein trassiert wurde, die den „Gröfaz", den größten Führer aller Zeiten, am 26. August 1934 auf kürzestem Wege zur Saarkundgebung der NSDAP auf die Festung bringen sollte. Obendrein wurde die Straße für diesen Anlass zuletzt gar nicht benutzt. .Obwohl die Straßen Ehrenbreitsteins zum Empfang des Führers aufs reichte ge-schmückt und beflaggt waren, hat dieser doch zum Leidwesen Tausender, die hier auf ihn warteten, die Stadt (Ehrenbreitstein) nicht betreten, sondern fuhr von Vallendar aus, über Urbar, zur Festung und kehrte auf diesem Weg auch wieder zu seinem Schiff nach Vallendar zurück." (Dechant J. J. Wagner im St.-Heribertsblättlein 8/1934 Seite 6)

Die Wegeführung ab Ortsende verläuft auf der 1789 angelegten Straße, früher B49, in Richtung Montabaur – Nassau.

Die "Alte

Montabaurer Straße"

Im Ortsgedächtnis der Arenberger ist die "Alte Montabaurer Straße" nicht mehr vor-handen. Sie verlief bis zur Dreispitz parallel mit der "Alten Emserstraße", bog dann aber in Richtung zum

"Kreuzchen" und zur Meer-katz nach links ab. Bis zum Jahr 1789 war dies die einzige Verbindung nach Limburg, Frankfurt, oder weiter zur Messe nach Leipzig. Täglich befuhren zwei

Postkutschen den alten Fuhrweg. Alle "Großen" dieser Zeit, J. W. v. Goethe, F. Schiller, L. v. Beethoven, um nur einige zu nennen, sind hierhergefahren. Hierrüber ging auch der gesamte

Güterverkehr, der ausschließlich mit Pferdefuhrwerken abgewickelt wurde. Im "Roten Hahn" wurden die Pferde für den beschwerlichen Anstieg auf den Westerwald gewechselt. Auch das französische Heer

ist mehrfach hier durchgezogen. Auf politischen Druck der Franzosen wurde 1789 die (B49) die Straße über den Spieß durch den letzten Kurfürsten Clemens Wenzelslaus unter erheblichen Kosten

ausgebaut. Beginnend an der "Kastanienbrücke" (gegenüber dem Caritashaus) bis zur Meerkatz. Der Ausbau der (B49) begann in Trier, entlang der Mosel bis Koblenz, den Rhein querend über Arenberg

bis nahe Frankfurt M. Auch der Nachbarort Niederberg, war von der für damalige Verhältnisse riesigen Bau-maßnahme, betroffen. Der steile Anstieg über die "Kniebreche" wurde durch Niederberg

"umgeleitet". Dazu wurde in Oberniederberg die Straße tiefergelegt. Tausende Kubikmeter Erde mussten mit Hacke und Schaufel bewegt werden um das Gefälle moderat zu gestalten. Diese Baumaßnahme

ist noch heute sichtbar. Der Kurfürst ließ entlang der neu ausgebauten Straße zwischen Koblenz und Frankfurt Stundensteine aufstellen. Der erste stand ausgangs Niederberg und war bis in die

1959er Jahre noch vorhanden. Aus: Konrad Weber Arenberg-info.de „Alte Straßen und Wege in Arenberg“

Meisengraben

Mühlental – Erzaufbereitungsanlage

Die Straße Mühlental ist eine Verbindungs-straße, die von Arenberg durch den oberen Teil des Mühlentals mit seinen vereinzelten Wohnhäusern nach Arzheim führt. Im Mühlental wurde bis 1961 in einem Berg-werk der Stollberger Zink AG die Erze Silber, Blei und Zink abgebaut.

Die Bauamtsakten zur Grube beginnen erst 1842, obwohl stark vermutet werden kann, dass bereits vorher hier Bergbau auf Silber- und Bleierz betrieben wurde. Ihre Blütezeit lag in den Jahren 1867 bis 1922. Noch heute sind die Reste der Aufbereitungsanlage, die 1868 errichtet wurde, zu sehen. Von 1922 bis 1934 war die Grube außer Betrieb. Mit Blick auf den zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb 1935 wieder aufgenommen und mit zahl-reichen Zwangsarbeitern bis zum Ende des Krieges fortgeführt.

Bereits 1947 wurde die Produktion wieder aufgenommen.

Im Jahr 1960 kam dann das endgültige Aus für die Grube Arenberg, in der fast 200 Menschen Arbeit gefunden hatten. Der Heinrich-Schacht und der Oskar-Schacht im Arenberger Wald wurden verschlossen. Heutzutage wird das Grubenwasser abgeführt, um die Wasserversorgung in Nievern zu sichern. Einzelne Bauten der Aufbereitungsanlage sind auch heute noch zu sehen.

Straßen "O" - "W"

Ober den Höfen

Die Straße „Ober den Höfen“ ist eine der jüngsten Straßen in Arenberg. Sie wurde 2022 gebaut und ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße.

Ihr Name leitet sich aus ihrer Lage oberhalb der ehemaligen Bauernhöfe in der Silberstraße her.

Pater-Fröhlich-Straße

Die Pater-Fröhlich-Straße ist die zurzeit „jüngste“ Straße in Arenberg, als ein neues Wohngebiet in dieser Straße entstand. Sie ist eine in beide Richtungen befahrbare verkehrsberuhigte Straße (Spielstraße), über die man auch zur L 127 gelangt. Ihren Namen erhielt die Straße nach Pater Fröhlich (1853-1931), dem Gründer des Seraphischen Liebeswerks.

Prälat-Mathias-Kinn-Straße

Rheinblick

Sonnenallee

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß diese Straße „Südallee“. Diese Straßen-bezeichnung gab es aber bereits in der süd-lichen Vorstadt, daher wurde ein Namens-wechsel notwendig. Die Sonnenallee ist eine verkehrsberuhigte Wohnstraße (Spielstraße), in beide Richtungen befahrbar. Die Erschließung erfolgte in den 1940er Jahren. Sie gehört zu den älteren Straßen im Ortsteil.

Ulmenweg

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Ahornweg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Ulmenweg ist eine reine Wohnstraße, in beide Richtungen befahrbar. Die Bebauung erfolgte Beginn der 1970er Jahre. Sie wurde in eine Streuobstwiese hineingebaut.

Vogelweide

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß diese Straße „Amselsteg“. Diese Straßenbezeichnung gab es aber bereits in Lützel, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Die Vogelweide ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße. Die Erschließung erfolgte Mitte der 1960er Jahre. Hier befand sich eine Wiese mit Obstbäumen.

Waldersdorf

Über die Vergangenheit von „Waldersdorf", etwa 750 m östlich vom Ortsausgang an der heutigen B 49, schrieb der Vater des derzeitigen Bundesjustizministers Dr. Karl Weber, der Arenberger Bürger Carl Weber (geb. 1856), in einer 1929 verfassten „Chronik meines Wohn- hauses"

„Im Distrikt Waltersdorf sind bei den sog. .v Stedmanschen Wiesen, zu Haus Besselich gehörend, 4 mit Wappen bezeichnete Mendiger Grenzsteine vorhanden. Das Wappen soll das der Grafen von Walderdorff sein. Nach alten Sagen soll hier früher ein Dorf, gen. Waltersdorf, gestanden haben, welches wohl zur Zeit des 30jährigen Krie-ges zerstört worden sein mag. Einzelne lebende Hecken, die noch in meiner Jugend-zeit vorhanden, verschiedene Wiesen ab-grenzten, mögen die Überreste früherer Gartenhecken zum Schutz gegen rauhe Winde gewesen sein. Außerdem war in unmittelbarer Nähe ziemlich Wasser vorhanden, welches diese alte Überliefe-rungssage wahrscheinlich und glaubwürdig erscheinen lässt." Wahrscheinlicher aber wird sein, dass wir es hier mit einem der vielen Streubesitztümer der Frhr. von Walderdorff, seit 1767 Grafen von Walderdorff, zu tun haben, deren Geschlecht (Sitz Limburg) noch heute mi Westerwald begütert ist und übrigens als einziges des alten Westerwälder Ortsadels fortlebt.

Wildpfad

Vor der Eingemeindung nach Koblenz 1970 hieß dieser Weg „Waldweg“. Diese Straßen-bezeichnung gab es aber bereits auf der Karthause, daher wurde ein Namenswechsel notwendig. Der Wildpfad ist eine in beide Richtungen befahrbare reine Wohnstraße. Die Bebauung erfolgte Beginn der 1970er Jahre.