Straßen in Arenberg

Pfarrer-Kraus-Straße

Pfarrer-Kraus-Straße

Diese Straße gehört zu den ältesten in Arenberg.

Entsprechend der jeweiligen politischen Machtverhältnisse änderte sich der Straßennamen mehrfach:

Landstraße im 19. Jahrhundert (Pfarrer Kraus, Beschreibungen)

Provinzialstraße bis etwa 1917 (1906 Verzeichnis der Straßen und Häuser)

Hauptstraße (alte Postkarten)

Adolf-Hitler-Straße ca. 1934 -1945

Pfarrer-Kraus-Straße ab 1945

Sie stellt die Verbindung zwischen der Stadt Koblenz und den Orten Montabaur, Dietz und Bad Ems her.

Nachdem sich die Fuhrleute aus dem Rheintal hoch auf die Talschulter gequält hatten, fanden sie eine erwünschte Erquickung im Gasthaus „Roter Hahn“.

Noch heute folgt die Straßenführung von Ehrenbreitstein und Niederberg her der alten Vorgabe.

Bis zum Anfang des Ortes Arenberg heißt sie „Arenberger Straße“.

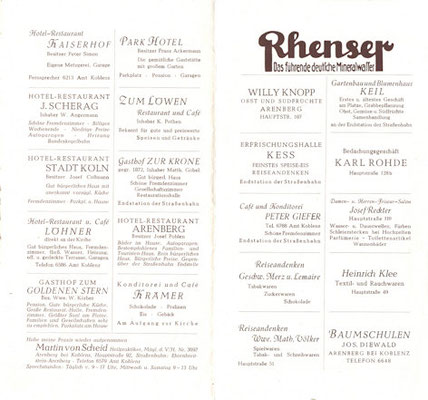

Selbstverständlich erweiterte sich mit dem Wallfahrtsbetrieb ab ca 1848 das Angebot an Geschäften aller Art, insbesondere der Devotionalienhandel. Rechts und links der Straße entstanden zahlreiche Gastwirtschaften, Caféhäuser und Hotels. Da gab es außer dem alten Gasthof "Zum Roten Hahn" den "Schweizer Hof' (später Hotel Arenberg), das Hotel "Zur Post", die "Schöne Aussicht" (später "Parkhotel Klee"), den "Goldenen Löwen", den "Goldenen Stern", die "Krone", die "Eule" (später "Zum Anker", dann "Kaiserhof"), die Gasthäuser "Zur Stadt Köln", "Zur Stadt Krefeld" sowie die Cafés Giefer, Krämer, Keil, Witzenrath, Brendler, Völker (mit Biergarten) und Roßbach ("Hier können Pilger Kaffee kochen"). Später kamen die Hotels Löhner und Angermann noch hinzu.

Altes Blechschild Aus einem Ortsprospekt

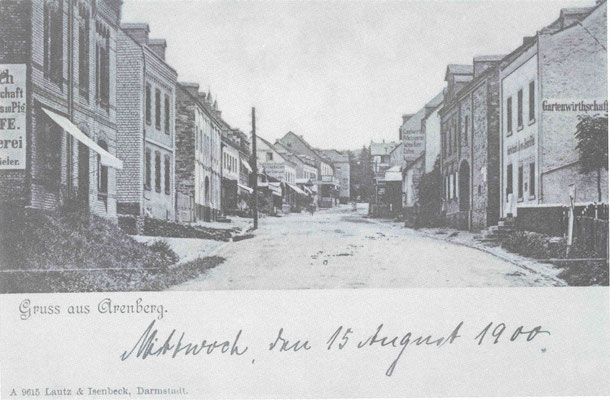

Straßenansicht 1900

Letzte Straßenbahnfahrt (1958)

Von Arenberg mit der Linie 9

Von allen fünf rechtsrheinischen Straßenbahnen hat die „9" am längsten durchgehalten, denn erst ab dem 29. September 1958 ersetzte sie eine gleichnamige Obuslinie. Die Ära der Straßen-bahn zwischen Ehrenbreitstein und Arenberg hatte bereits 1898 begonnen, als die Bröltaler Eisenbahngesellschaft ihre Konzession für diese Strecke an die Koblenzer Straßenbahn abtrat. Dass ausgerechnet dieses nicht ortsansässige Bahnunternehmen aus der Bonner Gegend hier tätig werden wollte, lässt eigentlich nur auf Spekulation schließen. Jedenfalls war am 8. September 1901 die vier km lange, wie alle anderen Strecken natürlich auch eingleisige und mit bis zu 1 :11 Neigung recht steile Strecke vom Bahnhof Ehrenbreitstein bis nach Arenberg fertig, allerdings mit einiger Verspätung, weil die Arbeiten vorübergehend durch einen Bergrutsch unterbrochen waren.

Die neue Verbindung war anfangs sehr gut auch durch die jährlich bis zu 90.000 Wallfahrer zum „Roten Hahn" ausgelastet. Mitte der dreißiger Jahre ebbte der Wallfahreransturm allerdings ab, so dass Einsatzwagen für die Arenberger Strecke nur noch selten vom an der Kniebreche gelegenen Betriebshof zu stellen waren. Man blieb aber grundsätzlich für stärkeren Verkehr vorbereitet, wie auch der Hinweis in den Fahrplänen auf eine Taktverdichtung von 20 auf 10 Minuten belegt. Auch deshalb wurde an den vier Ausweichen keine Veränderung vorgenommen.

Auf mehr Verkehr hatte man übrigens schon Ende 1911 gesetzt, als sich auf Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung eine Kommis-sion für den Bau einer Straßenbahn zwischen Arenberg und Ems bildete. ….

Auf der steilen Strecke ereigneten sich gleich mehrfach Unfälle infolge überhöhter Geschwin-digkeit. Die Konsequenz war, dass fortan hier insbesondere die mit elektromagnetischen Schienenbremsen ausgestatteten Wagen (u.a. 1953 die Triebwagen 26-31, 63, 67 und 69) verkehrten. …

Die Verabschiedung der Straßenbahn erfolgte nach erprobtem Koblenzer Rezept auch bei der Linie 9: die zur die letzte Fahrt auserwählten Wagen trugen an den Frontpartien eine Bauchbinde mit dem Hinweis auf die letzte Fahrt.

Aus: Frenz/Präuner/Reimann, Die „Elektrisch“ an Rhein, Mosel und Lahn. Eine Zeitreise mit Straßenbahn und Obus in und um Koblenz. Reuffel 2010 - Seiten 165 bis 178

Trotz vieler Umbauten und Hausabrisse haben doch einige alte Gebäude bis heute überlebt.

Im Bereich des Parkplatzes zeigen einige Häuser noch das Gepräge ihrer Erbauungs-zeit vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen typischen Backstein Fassaden.

Haus Nr. 57 + 59

Haus Nr. 70

„Am Parkplatz“ endete die Straßenbahn, die die Pilger von Ehrenbreitstein aus nach Arenberg brachte. Hier begann auch die eigentliche Entwicklung des kommerziellen Wallfahrtsbetriebs.

Gasthaus "Krone" ursprünglich

Heutige Ansicht (rotes Auto)

Hotel "Zur Traube"

heute Wohn- und Geschäftshaus

Hier lag in eine Straßenerweiterung der namensgebende Gasthof „Roter Hahn“, das „Kaffee Krämer“ und „Heymanns Haus“, das 1957 abgerissen wurde und dem Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses weichen musste.

Blick in die Straßenerweiterung in früherer Ansicht.

Roter Hahn

Im Volksmund heißt die Gaststätte „Ruder Hahn“, was dem örtlichen Karnevalsverein zur Namensgebung diente (Rude Hähner Karnevalsverein). Wissenschaftlich leitet sich der Name von „Gerodeter Hain“ ab (gerodetes Wald- oder Heckenstück).

Café Karl Krämer

ehemaliges Heymanns Haus

Heute: Wohn- und Geschäftshaus

Ab dieser Kreuzung bergauf entwickelte sich der Ort nur langsam. Hotels und Geschäfte entstanden kaum mehr.

Vor dem Haus Nr.: 103 "Hof Hahn" erinnert ein Stolperstein an die hier lebende Jeanette Michel.

Zeitzeugen erinnern sich an Übergriffe und Zerstörungen, die sich sogar in einem Kirmesspruch niederschlugen:

Der Spottvers wollte sich lustig machen über Jeanette MICHEL, geb. KAHN, genannt "Settchen", die mit ihren Kindern im Haus Adolf-Hitler-Straße 7 wohnte.“

aus: C. Theis, Sie wohnten in unserer Mitte, 1976

Weiter bergaufwärts stehen die ehemaligen Gebäude der Feuerwehr, bis die neue Feuerwache im Gewerbegebiet errichtet wurde.

Weiter bergauf haben sich noch 3 Wohnhäuser erhalten

Wegen ihrer verklickerten Außenfassaden können sie in den Anfang des 20. Jahrhunderts datiert werden.

Wohnhaus von 1870 Haus Nr. 122

"Haus König" Haus Nr. 121

"Haus Fischer" Haus Nr. 136

Gegen Ende der Straße befand sich das ehemalige "Hotel Schöne Aussicht", später "Parkhotel" mit seinem ausgedehnten Kastaniengarten auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Hotel und Garten mussten einer Wohnbebauung weichen.

Das Caritashaus ist heute eine Altenhilfe-einrichtung und liegt am Ende der Pfarrer-Kraus-Straße.

Es wurde 1910 von Prälat Matthias Kinn als „Caritashaus St. Elisabeth“ gegründet.

Informations-Quelle: https://www.caritashaus.de/geschichte.html

Silberstraße

Die Silberstraße ist heute eine in beide Richtungen befahrbare Wohnstraße, die in der Verlängerung ins Mühlental führt.

Ursprünglich hatte sie den offiziellen Namen „In der Drecksgass“, weil hier an der unbefestigten Straße die alten Bauernhöfe gelegen waren entlang des Weges zum „Mühlenbacher Hof“, wo der Grundherr residierte. Heutzutage werden alle Betriebe nicht mehr bewirtschaftet.

Zu ihrem heutigen Namen kam die Straße durch den Silberabbau im Mühlental und erinnert an die 1961 stillgelegte „Grube Mühlental“ (Blei, Silber, Zink) der Stollberger Zink-AG, Gemarkung Arenberg.

Für die Arbeiter wurden nach der Siedlung „Am Eichbaum“ um die 1960er Jahre im mittleren Straßenteil weitere Bergmannshäuser von der Grubengesellschaft errichtet. Die Häuser mussten wegen des großen Interessendrangs verlost werden. Noch im Jahr 1960 waren etwa 200 Arbeitskräfte im Bergwerk beschäftigt. 1961 wurde der Abbau von Blei, Zink und Silber dann endgültig eingestellt.

Die Silberstraße beheimatete in den früheren Jahren viele Bauernhöfe, teils haupt-, teils nebenberuflich betrieben und bekam so im Volksmund den Namen „In der Dreckgass“ gelegen.

In der Silberstraße lagen die vier auch urkundlich erwähnten Bauernhöfe, die zum Gut Mühlenbach gehörten.

An der Ecke Pfarrer-Kraus-Straße / Silberstraße der „Ludwigshof“ im Volksmund nach dem letzten Besitzer „Heymannseck“ genannt. 1975 wurde das Anwesen abgerissen und an seiner Stelle ein großes Wohn- und Geschäftshaus errichtet.

Es folgt der „Fetzehof“, der bis zu seiner Betriebsaufgabe von der Familie Weber bewirtschaftet wurde. 2020 wurden die Gebäude abgerissen um einer möglichen Bebauung Platz zu schaffen.

Daneben liegt der „Halfmannshof“ der bis zur Betriebsaufgabe an diesem Ort von der Familie Schneider bewirtschaftet wurde. Die Familie bewirtschaftet heute den Aussiedlerhof „Eselsbacherhof“ auf der Flur „Auf dem Hannarsch“.

Etwas zurück stand 1807 der „Menessehof“, den die Familie Klee bewirtschaftete, bis der wegen der fehlenden Erben aufgegeben wurde.

Neben diesen 4 Höfen existierten, weitere Bauernhöfe, deren Namen auch im Volksmund ihren Niederschlag gefunden haben.

Der „Hof Straube“ am Eingang der Silberstraße, der nicht mehr bewirtschaftet wird, dessen Gebäulichkeiten man aber noch gut erkennen kann. Das Wohnhaus ziert ein Passendes Wandgemälde.

Es folgt im sogenannten „Unterdorf“ – dem tiefer gelegenen Teil der Silberstraße – (Bild von 1960)

an der zweiten Biegung der „Hof Best“ genannt „Schimmelches Best“, weil zum Tierbestand ein Schimmel gehörte. Heute ist der Bauernhof wegen des Umbaus zum Wohnhaus nicht mehr zu erkennen.

Daneben steht der „Hof Knopp“ im Volksmund „Linden-Knopp“ genannt, weil vor dem Wohnhaus zwei auf Kopf geschnittene Linden stehen

Die Straße in der dritten Biegung der Silberstraße, die Häuser mit den Nummern 19 / 21 / 23, hieß offiziell „Sandkaulenweg“. Im Volksmund heißt sie allerdings „Kehhohl“, weil durch sie das Vieh zu der „Weidwiese“ oberhalb der Ortslage gelangte.

Hier finden sich der „Hof Best“, der 2005 wegen des Todes des Besitzers aufgegeben werden musste.

Der „Hof Klee“ ist ebenfalls nicht mehr bewirtschaftet.

Urbarer Straße

Vor der Eingemeindung nach Koblenz hieß diese Straße „Schulstraße“. Warum die Straße nach der Eingemeindung einen neuen Namen bekam, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.

Bis ca. 1980 konnte man von der Urbarer Straße auf die L 127 Richtung Urbar abbiegen, weshalb sie zu ihrem Namen kam. Danach wurde die Zu- und Abfahrt durch die Errichtung einer Absperrung verhindert und die Urbarer Straße wurde, zum Schutz der Schul- und Kindergartenkinder, zu einer Sackgasse.

Auch heute noch befinden sich in dieser Straße die Grundschule Arenberg und die katholische Kindertagesstätte St. Nikolaus.

Die Grundschule wurde 1904 an dieser Straße fertiggestellt und 1965 um einen Anbau erweitert. Heute, im Jahr 2024, werden an der Grundschule Arenberg ca. 130 Kinder in 8 Klassen unterrichtet. Da nicht genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, sind zwei Klassen in Containern ausgesiedelt, die auf der Schulwiese stehen.

Am 10. Dezember 1944 traf eine Fliegerbombe die Schule und tötete 16 junge Soldaten und das Kind Edith Marx, die im Keller Unterschlupf gefunden hatten.

Die Grab- und Gedenkkreuze stehen auf dem Gemeindefriedhof direkt neben der Kirche.

Der Kindergarten St. Nikolaus wurde 1938 von den nationalsozialistischen Machthabern auf dem Gelände der Arenberger Schule (dem Standort der heutigen Kindertagesstätte) errichtet. 1977 kam das „Aus“ für den Kindergarten, er wurde abgerissen und ein zweigruppiger Kindergarten wurde 1980 neu gebaut, der 1994 um eine Gruppe erweitert wurde.

Kindergarten St. Nikolaus

Neben der Grundschule befand und befindet sich bis heute der kath. Kindergarten St. Nikolaus.

Die Anfänge führen zurück ins Jahr 1871, als Pfarrer- Johann Baptist Kraus in das Sendschöffen-Protokollbuch handschriftlich eintrug: „Mit dem Fest der heiligen Rosa von Lima wurde im Kloster auch eine Kinderverwahrschule für 40 Kinder im Alter von 2-6 Jahren eröffnet“. Die Geschichte des Kindergartens begann also im Mutterhaus der Arenberger Dominikanerinnen, die Pfarrer Kraus 1869 zur Mitarbeit in die Gemeinde nach Arenberg gerufen. Wegen Raummangels musste der Kindergarten im Kloster Ende des letzten Jahrhunderts aufgegeben werden und konnte seine Tätigkeit erst nach dem 1. Weltkrieg 1919 wieder aufnehmen. Während der Zeit des Weltkrieges brauchte man die Räumlichkeiten als Lazarett. Bis 1938 leiteten die Dominikanerinnen die Kinderverwahranstalt im Kloster. In der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945 wurde der gesamte Wohlfahrtsbereich der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) unterstellt. Die meisten kirchlichen Kindergärten wurden geschlossen.

1938 errichteten die nationalsozialistischen Machthaber auf dem Gelände der Arenberger Schule (dem Standort der heutigen Kindertagesstätte) einen eigenen Kindergarten. Nach dessen Eröffnung ordneten sie zum 01.10.1038 die Schließung des Kindergartens bei den Dominikanerinnen an. Alle Kindergärten, die zur NS-Zeit gebaut wurden, hatten im Zuge der Gleichschaltung einen identischen Bautyp. Der Kindergarten in Arenberg war für 60 Kinder ausgelegt. Das 19,5m lange und 8,75m breite Gebäude wurde massiv gebaut, teilunterkellert und erhielt außer dem Erdgeschoss ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. Das Erdgeschoss umfasste neben dem großen Saal einen durch eine Glaswand abgetrennten Waschraum nebst „Aborten“, eine Küche mit kleiner Speisekammer und ein kleines Zimmer mit Vorflur und Klosett mit eigenem Eingang. Dieses Zimmer, sowie die vier kleinen Zimmer nebst Klosett und Abstellraum im Dachgeschoss wurden für linientreue Kräfte als Wohnungen genutzt. Auch später befanden sich hier Wohnräume, sowohl für das Kindergartenpersonal, als auch für Privatpersonen.

Nach Ende des 2. Weltkrieges führte das Deutsche Rote Kreuz kurzzeitig den Kindergarten weiter bis am 20.07.1945 die Einrichtung feierlich an die Pfarrgemeinde übergeben und die Leitung wieder den Dominikanerinnen übertragen wurde. Das Gebäude und das Grundstück blieben allerdings bis 1952 Eigentum des Kreisfürsorgeamtes. Erst am 19.03.1952 konnte die Kirchengemeinde Grundstück und Gebäude erwerben.

In den nächsten Jahren bereitete das von den Nationalsozialisten übernommene Erbe der Kirchengemeinde viele Sorgen. Zu den Antragungsraten des Kaufpreises fielen auch viele Reparaturen an. Aber trotz aller Verbesserungen zeigte sich immer deutlicher, dass der Kindergarten den Anforderungen nicht mehr entsprach. 1977 kam das „Aus“ für den Kindergarten, das Gebäude war baufällig und durfte nicht mehr benutzt werden. 45 Arenberger Kinder mussten von nun an jeden Tag mit dem Bus zum Kindergarten nach Asterstein gefahren werden. Das alte Gebäude wurde abgerissen und ein neuer Kindergarten wurde gebaut und 1980 eingeweiht. Zweigruppig für ca. 50 Kinder gebaut, merkte man schon schnell, dass dieser Platz nicht ausreichte. In den darauffolgenden Jahren entstanden Wartelisten von bis zu 40 Kindern. Es kam zu zusätzlichen Doppelbetreuungen am Nachmittag und Überbelegungen. Doch der Kindergarten „platzte weiterhin aus allen Nähten“ und es kam 1993/1994 wieder zu einem Buspendelverkehr. Diesmal wurden die Arenberger Kinder auf die Niederberger Höhe gefahren. Bedingt durch den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, der am 01.08.1994 in Kraft trat, mussten Taten folgen. Eine dritte Gruppe wurde geplant und 1994 offiziell eingeweiht.

Bedingt durch das neue „Kita-Zukunftsgesetz“ platzt heute, im Jahr 2024, der Kindergarten wieder „aus allen Nähten“ und muss in den nächsten Jahren erweitert und saniert werden.

Die Urbarer Straße ist heute eine reine Anliegerstraße (Sackgasse), in beiden Richtungen befahrbar.